スキーって、結局おうちでスキーに連れて行ってもらえるかどうかで決まってくるからな…。

学校のスキーだけで上達させるのは難しいよね。

こんな人のための記事です。

スキーは、雪が降る地域だけの「特色を生かした学習」です。だから、「スキーなんてどうせ自分の地域ではやらないから関係ない!」と思うかもしれません。でも、スキーって、水泳にも共通している部分があると思うんです。「習っている人は上手だけど、そうでない人はできない…。」「学校の授業だけで上手になるのは難しい…。」そんな単元ですよね。そんな単元を、どうしたら上達できるような学習にしていくことができるのか?そんなことに注目しながら、単元構成を考えていきたいと思います。

〇この単元で達成したいこと

・スキーの楽しさを味わうことで、生涯スポーツの基礎を培うこと!

・プルークボーゲンなどで安定した動作で滑ることができる!

・自分の能力に適した課題を見付け、解決しようと工夫すること!

〇『スキー』の単元構成例(12時間扱い)

個別の課題の解決を重視した単元に!

〇課題を意識させるには?

・基準を示す! ・自己申告とテスト!

この単元で達成したいこと!

学習指導要領では…

第3章 2内容の取扱い

(9) 自然との関わりの深い雪遊び,氷上遊び,スキー,スケート,水辺活動などの指導については,学校や地域の実態に応じて積極的に行うことに留意すること。

【解説】

(9) は,諸条件の整っている学校に対して,自然との関わりの深い運動の指導を奨励していることを示したものである。

【体育編】小学校学習指導要領

学習指導要領では、自然との関わりの深い運動として奨励はされているのものの、他の単元のように具体的に「何を」「どこまで」「どのように」取り組むかについては、明記されていません。

今回の授業では、スキー場で学習することを念頭に置いて以下のことを達成できるようにしていきます。

〇スキー(自然との関わりの深い運動)の楽しさを味わうことで、生涯スポーツの基礎を培うこと!

〇プルークボーゲンなどで安定した動作で滑ることができる!

〇自分の能力に適した課題を見付け、解決しようと工夫すること!

この3つが達成できるできるように単元を構成していきます。

それでは、具体的にどんな単元構成にしていくかを見ていきましょう!

『スキー』の単元構成例(12時間扱い)

どうしても技能に差が生まれてしまうスキー。スキー場に行くことも考えると、安全面の観点からどうしても能力別グループにせざるをえません。だからこそ、きちんと自分の今の課題を明確にし、それに合った練習方法を選択したり、改善のポイントを意識したりできるようにしたいですね!

【1・2時間目】学校のスキー山で学習

「用具の確認」と「課題の確認」

学校のスキー山では、どうしても山の大きさ的に「止まる」と「簡単なターン」以上の確認はできません。だから、高学年での確認すべきは「用具の確認」が主になります。

よくあるのは、「ワックスが塗られていないから滑らない」「ブーツとビンディングが合わなくて板がすぐ外れる」というケース。安全にも関わる部分なので、きちんと確認したいですね!

【3~12時間目】

スキー場での学習!

【3~7時間目①】

【8~12時間目②】

能力別でグループ分けをして活動します。どれだけ、自分の課題を意識して取り組めるようにするかが大事になってきますね!

課題を意識させるには?

「課題を意識させる」って簡単なようで、けっこう難しいですよね…。課題を見付けるにも、自分が思う課題と、本来やるべき課題が乖離してしまうこともあるし…。

私は、課題を意識させるために、以下の手立てを取るようにしています。

基準を示す!

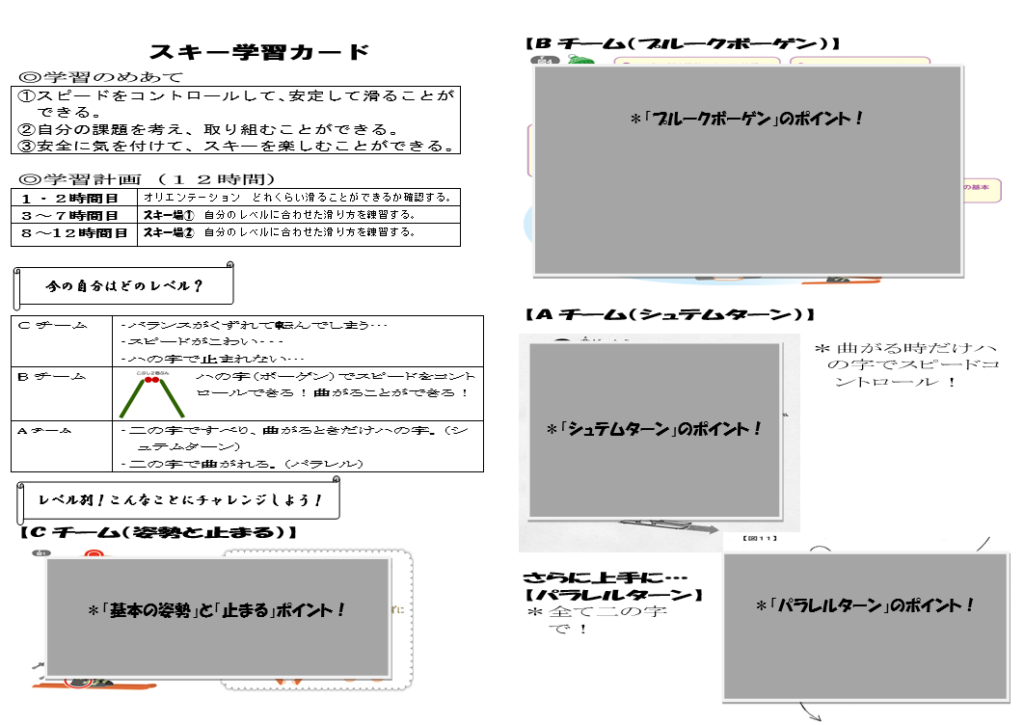

上記に示した学習カードに、基準を示しました。まずは、事前に基準を示し、今の自分がどのレベルかを判断できるようにします。

自己申告とテスト!

次に、今の自分がどのレベルかという判断をもとに、どのチームで学習したいかを自己申告します。

ここで気を付けないといけないのは、自分が思う課題と、本来やるべき課題が乖離してしまうケース。特に多いのは、一番上のチームに入ることに価値を感じ、自分の現状に合わないチームを選んでしまうケース。これは、安全面を考えた時にも、学習を考えた時にも、問題がありますよね。本来は、実際にスキー場に行って、「あ!これは厳しい!」と感じさせてから自分に合った課題に挑戦させたいところですが、スキー場ではそのやりとりは現実的に厳しいです。

だから、そういう事態を避けるためにも、1・2時間目にテストを入れます。あらかじめ基準を示し、テストをすることで、自分の思いと実態のずれを調整し、自分に合った課題を選択できるようにします。

「『スキー』①~単元をどう組もう?~【6年生1・2月】」のまとめ

それでは、まとめです。

〇この単元で達成したいこと

・スキーの楽しさを味わうことで、生涯スポーツの基礎を培うこと!

・プルークボーゲンなどで安定した動作で滑ることができる!

・自分の能力に適した課題を見付け、解決しようと工夫すること!

〇『スキー』の単元構成例(12時間扱い)

個別の課題の解決を重視した単元に!

〇課題を意識させるには?

・基準を示す! ・自己申告とテスト!

いかがだったでしょうか?どうしても経験の差、そしてそれに伴う技能差が大きいスキー。だからこそ、一人一人が自分の課題を意識し、どうしたらそれを解決できるかを考えながら取り組める学習にしていきたいですね。

今後、この単元構成を実現していくための、1時間ごとの詳細な流れ、そして効果的な関わりや声掛けの仕方などを書いていきます。

もしボール運動『スキー』の指導で「こんなやり方もあるよ!」「このやり方が効果的だった!」というアイデアがあれば是非教えてください。一緒に学んでいけたら嬉しいです!

この記事を読んでくださった方で、「指導案がほしいな!」「資料がほしいな!」と興味をもってくださった方はぜひコメントをください!私の実践でよければ、校内研や研究会で実践した指導案やそれに関わる資料を差し上げます。また、体育の研究授業や日常の体育でお困りのことがあれば、質問・相談、大歓迎です。体育の話は大好きなので、いつでもコメント欄へどうぞ!

それでは、また!

にほんブログ村

コメント