跳び箱運動か…。運動が苦手な子のモチベーションが下がってしまうんだよなぁ…。もっとみんなが楽しめる授業にならないかなぁ…。

器械運動全般に言えるけど、跳び箱運動ってなんかひたすら自分で練習するのみ…。なかなか一気にできるようになるわけでもないし…。

こんな人のための記事です。

「どうせ私なんてやってもできないし…」。この気持ちをどう打破するかが、跳び箱運動の単元を考える上で、最も重要になってくるかなと思っています。苦手な子が、自分なりの「できた!」「成長している!」という気持ちをもち、頑張ってみようと思える手立てをとるか。そのためには、苦手な子でも成長を感じられるようなスモールステップの設定と、友達の支えが必要だと考えます。今回は、それを踏まえてどんな単元を組んだらよいかを考えていきましょう!

〇この単元で達成したいこと

・基本技である台上前転~首はね跳びを中心の技として、苦手な子でも「できる」を実感できる!

・必要感をもって、友達と関わり、高め合える!

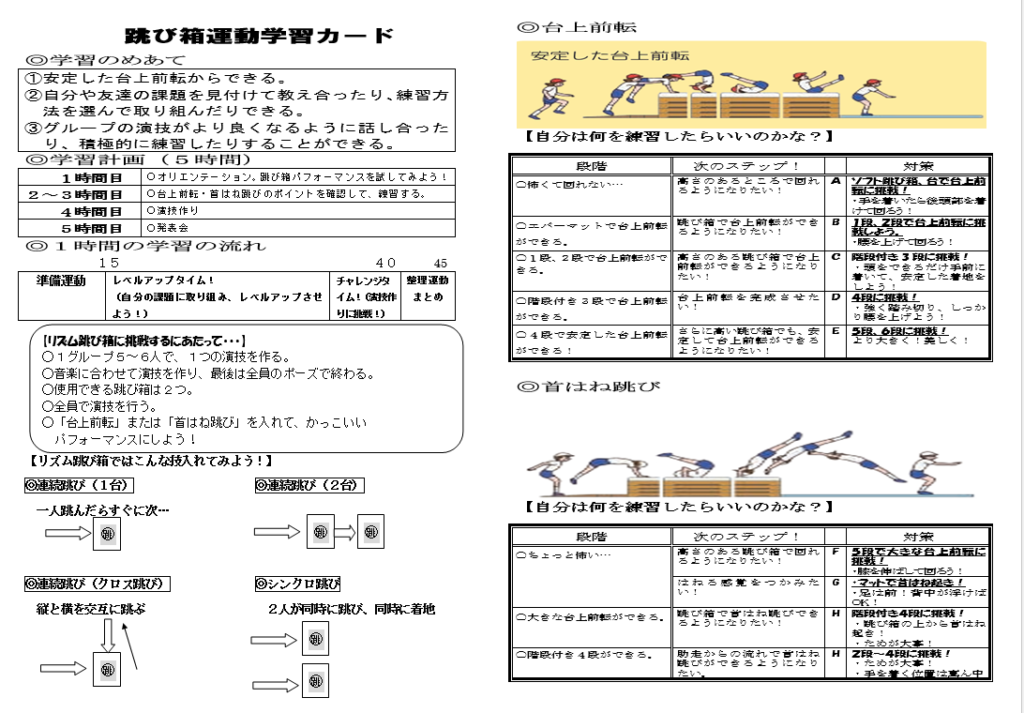

〇器械運動『跳び箱運動』の単元構成例(5時間扱い)

「跳び箱パフォーマンス」(*必ず台上前転または首はね跳びを入れる!)をゴールにして、練習しないといけない必要感、友達と支え合う必要感を生み出す単元に!

〇「跳び箱パフォーマンス」について

グループを作り、音楽に合わせて跳び箱を使った演技をします!

この単元で達成したいこと!

学習指導要領では…

(1)知識及び技能

(1) 次の運動の楽しさや喜びを味わい,その行い方を理解するとともに,その技を身に付けること。

ウ 跳び箱運動では,切り返し系や回転系の基本的な技を安定して行ったり,その発展技を行ったりすること。(2)思考力、判断力、表現等

(2) 自己の能力に適した課題の解決の仕方や技の組み合わせ方を工夫するとともに,自己や仲間の考えたことを他者に伝えること。

(3)学びに向かう力、人間性等

(3) 運動に積極的に取り組み,約束を守り助け合って運動をしたり,仲間の考えや取組を認めたり,場や器械・器具の安全に気を配ったりすること

【体育編】小学校学習指導要領

これを踏まえて、

〇基本技である台上前転~首はね跳びを中心の技として、苦手な子でも「できる」を実感できる!

〇必要感をもって、友達と関わり、高め合える!

この2つが達成できるできるように単元を構成していきます。

それでは、具体的にどんな単元構成にしていくかを見ていきましょう!

器械運動『跳び箱運動』の単元構成例(5時間扱い)

単元のゴールに、グループで取り組む「跳び箱パフォーマンス」を設定しました。これは、前の単元のマット運動での「シンクロマット」と考え方は一緒です。個人活動になりがちな跳び箱にグループの要素を取り入れることで、グループで演技を作る楽しさも味わえるし、技を練習したり、友達と教え合ったりする必要感が生まれるし…。あとは、スピーディな流れの中で演技をすることで、苦手な子が「ああ!できちゃった!!」という奇跡の瞬間にも出会えます!

【1時間目】

オリエンテーション。

ここで、「跳び箱パフォーマンス」のイメージをもちます。

動画を見せると、やっぱりイメージが湧きやすいし、モチベーションにつながります。私は、以前にもこの実践をしているので、その映像を見せます。YouTubeの他の学校の実践なんかを見ると、「負けてられない!」と子どもたちの気もちにも火がつきます!

そして、跳び箱パフォーマンスで入れる技(基本技・発展技)がどれくらいできているかを確認していきます。ここで難しいのは、中学年までの基本技が「台上前転」、そして「首はね跳び」となっています。でも、「首はね跳び」ができる子がどれだけいるか…?というと、それほど多くないのが実態ではないでしょうか?「首はね跳び」は安全に配慮しないとケガにもつながりますので、実態把握がとても重要になってきます。それに応じて、「『台上前転』と『首はね跳び』を中心に、ここまで頑張ってみよう!」と単元の見通しをもたせます。

【2~4時間目】

①自分のできる技をよりきれいに!(グループ)⇒協働

②台上前転~首はね跳びができるように!(個人)⇒個別

➂グループの発表作り!(グループ)⇒協働

3段階で授業を組んでいきます。

【5時間目】

跳び箱パフォーマンス発表会!

「発表会」というゴールがあるからこそ、必要感のある教え合いを狙っています。

「跳び箱パフォーマンス」について

「跳び箱パフォーマンス」って、いったいどんなもの?

オリエンテーションでは、以下のことを子どもたちと確認します!

【跳び箱パフォーマンスに挑戦するにあたって・・・】

○1グループ5~6人で、1つの演技を作る。

○音楽に合わせて演技を作り、最後は全員のポーズで終わる。

○使用できる跳び箱は2つ。

○全員で演技を行う。

○「台上前転」または「首はね跳び」を入れて、かっこいい パフォーマンスにしよう!

この実践をした6年生は、5年生でも跳び箱パフォーマンスに取り組んでいます。5年生では、跳び箱を1台で取り組みました。6年生では、よりパフォーマンスに広がりができるように、2台に増やしています!

「器械運動『跳び箱運動』①~単元をどう組もう?~【6年生12月】」のまとめ

それでは、まとめです。

〇この単元で達成したいこと

・基本技である台上前転~首はね跳びを中心の技として、苦手な子でも「できる」を実感できる!

・必要感をもって、友達と関わり、高め合える!

〇器械運動『跳び箱運動』の単元構成例(5時間扱い)

「跳び箱パフォーマンス」(*必ず台上前転または首はね跳びを入れる!)をゴールにして、練習しないといけない必要感、友達と支え合う必要感を生み出す単元に!

〇「跳び箱パフォーマンス」について

グループを作り、音楽に合わせて跳び箱を使った演技をします!

いかがだったでしょうか?今後、この単元構成を実現していくための、1時間ごとの詳細な流れやスモールステップの作り方などを書いていきます。

もし器械運動『跳び箱運動』の指導で「こんなやり方もあるよ!」「このやり方が効果的だった!」というアイデアがあれば是非教えてください。一緒に学んでいけたら嬉しいです!

この記事を読んでくださった方で、「指導案がほしいな!」「資料がほしいな!」と興味をもってくださった方はぜひコメントをください!私の実践でよければ、校内研や研究会で実践した指導案やそれに関わる資料を差し上げます。また、体育の研究授業や日常の体育でお困りのことがあれば、質問・相談、大歓迎です。体育の話は大好きなので、いつでもコメント欄へどうぞ!

それでは、また!

にほんブログ村

コメント