マット運動かぁ…。鉄棒もそうだけど、どうしても器械運動って「できる」「できない」がはっきりしていて、苦手な子のモチベーションが下がってしまうんだよなぁ…。

個人種目だから、どうしても学びがバラバラになってしまいがち…。もっと、みんなで学び合う授業になったらいいのになぁ…。

こんな人のための記事です。

器械運動って、どうしても「できる」「できない」がはっきりしていて、得意な子だけがやる気満々、苦手な子はできるだけ目立たないように順番を譲って、やる回数を極力減らして…なんていう状況になりがちですよね。苦手な子の想いの根底には、「どうせ私なんてやってもできないし…」という気持ちがあるのだと思います。しかも、個人でやるので、なかなかその気持ちに打ち克ってモチベーション高く頑張るというのは難しいですよね。だからこそ、どうやって練習しないといけない必要感、友達と支え合う必要感を生み出すことが大事だなと思うんです。今回は、どう単元を組んだら、モチベーションを高くもってマット運動に取り組めるかを考えていきたいと思います。

〇この単元で達成したいこと

・基本技である側方倒立回転(側転)を中心の技として、苦手な子でも「できる」を実感できる!

・必要感をもって、友達と関わり、高め合える!

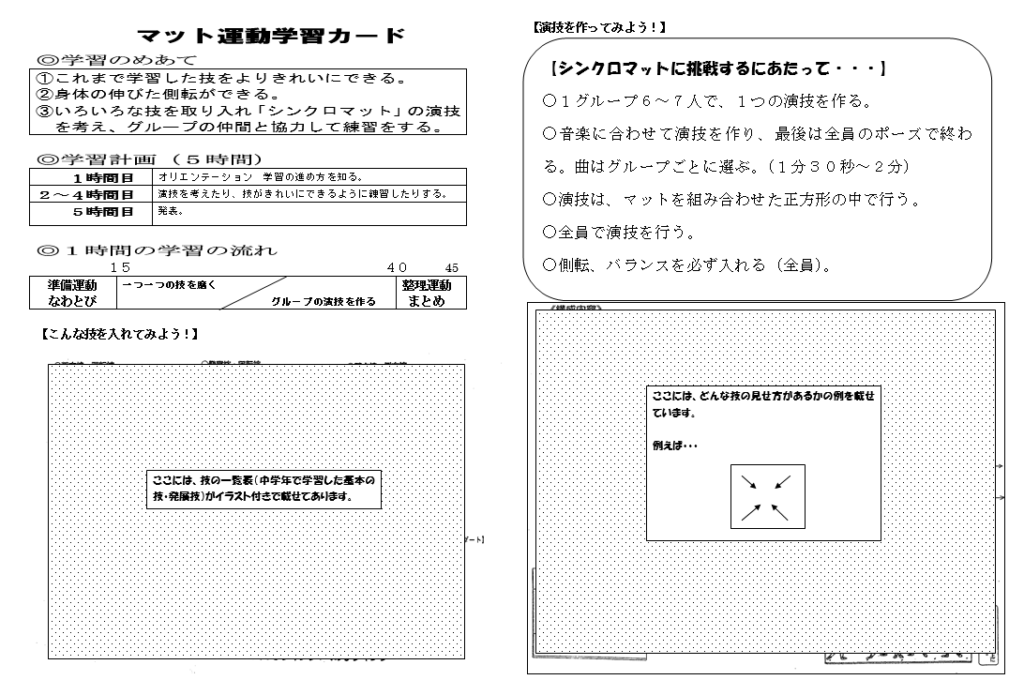

〇器械運動『マット運動』の単元構成例(5時間扱い)

「シンクロマット発表会」(*必ず側転を入れる!)をゴールにして、練習しないといけない必要感、友達と支え合う必要感を生み出す単元に!

〇「シンクロマット」について

グループを作り、マットを組み合わせた正方形で演技します!

この単元で達成したいこと!

学習指導要領では…

(1)知識及び技能

(1) 次の運動の楽しさや喜びを味わい,その行い方を理解するとともに,その技を身に付けること。

ア マット運動では,回転系や巧技系の基本的な技を安定して行ったり,その発展技を行ったり,それらを繰り返したり組み合わせたりすること。(2)思考力、判断力、表現等

(2) 自己の能力に適した課題の解決の仕方や技の組み合わせ方を工夫するとともに,自己や仲間の考えたことを他者に伝えること。

(3)学びに向かう力、人間性等

(3) 運動に積極的に取り組み,約束を守り助け合って運動をしたり,仲間の考えや取組を認めたり,場や器械・器具の安全に気を配ったりすること

【体育編】小学校学習指導要領

これを踏まえて、

〇基本技である側方倒立回転(側転)を中心の技として、苦手な子でも「できる」を実感できる!

〇必要感をもって、友達と関わり、高め合える!

この2つが達成できるできるように単元を構成していきます。

それでは、具体的にどんな単元構成にしていくかを見ていきましょう!

器械運動『マット運動』の単元構成例(5時間扱い)

単元のゴールに、「シンクロマットの発表会」を設定しました。よくある個人での連続技発表会だと、どうしても苦手な子はモチベーションが上がらないんですよね。シンクロマットにすることで、グループで演技を作る楽しさも味わえるし、技を練習したり、友達と教え合ったりする必要感が生まれてきて、得意な子も、苦手な子もモチベーションを高くキープすることができます!

【1時間目】

オリエンテーション。

ここで、「シンクロマット」のイメージをもちます。

動画を見せると、イメージが湧きやすいし、モチベーションにつながります。私は以前の学年で撮影した6年生の発表を見せ、「これを越えられるかな?」と挑発します。そうすると、乗ってきますね!もし、以前の実践がない場合には、Youtubeの子どもたちがシンクロマットをする動画を見せてもいいし、先生たちがやっている映像を見せるのもいいですね!

そして、シンクロマットで入れる技(基本技・発展技)がどれくらいできているかを確認していきます。実態にもよりますが、6年生だとだいたい側方倒立回転が回れるんだけど、きれいにできない…という状況が多いですよね。中には、そもそも回れない子も…。そんな状況をみんなで確認した上で、「シンクロマットで、側方倒立回転が上手にできたらかっこいいよね!今回は、側方倒立回転を軸の技として、練習していこう!」と単元の見通しをもたせます。

【2~4時間目】

①自分のできる技をよりきれいに!(グループ)⇒協働

②側方倒立回転ができるように!(個人)⇒個別

➂グループの発表作り!(グループ)⇒協働

3段階で授業を組んでいきます。

【5時間目】

発表会!

「発表会」というゴールがあるからこそ、必要感のある協働場面を狙っています。

「シンクロマット」について

「シンクロマット」って、いったいどんなもの?

オリエンテーションでは、以下のことを子どもたちと確認します!

【シンクロマットに挑戦するにあたって・・・】

○1グループ6~7人で、1つの演技を作る。

○音楽に合わせて演技を作り、最後は全員のポーズで終わる。曲はグループごとに選ぶ。(1分30秒~2分)

○演技は、マットを組み合わせた正方形の中で行う。

○全員で演技を行う。

○側転、バランスを必ず入れる(全員)。

「側転を必ず入れる!」というように、軸となる技を必ず入れるように決めておくと、側転を練習する必要感が生まれますよね。単元を考える上で、「自然と必要感が出る」ということが大事だなと思います。

「陸上運動『ハードル走』①~単元をどう組もう?~【6年生10月】」のまとめ

それでは、まとめです。

〇この単元で達成したいこと

・基本技である側方倒立回転(側転)を中心の技として、苦手な子でも「できる」を実感できる!

・必要感をもって、友達と関わり、高め合える!

〇器械運動『マット運動』の単元構成例(5時間扱い)

「シンクロマット発表会」(*必ず側転を入れる!)をゴールにして、練習しないといけない必要感、友達と支え合う必要感を生み出す単元に!

〇「シンクロマット」について

グループを作り、マットを組み合わせた正方形で演技します!

いかがだったでしょうか?「みんなでかっこいいシンクロマットにしたい!」ということをモチベーションに、できないことに挑戦し、友達と高め合う必要感をもちながら取り組める単元にしていきたいですね!

今後、この単元構成を実現していくための、1時間ごとの詳細な流れ、そして効果的な関わりや声掛けの仕方などを書いていきます。

もし器械運動『マット運動』の指導で「こんなやり方もあるよ!」「このやり方が効果的だった!」というアイデアがあれば是非教えてください。一緒に学んでいけたら嬉しいです!

この記事を読んでくださった方で、「指導案がほしいな!」「資料がほしいな!」と興味をもってくださった方はぜひコメントをください!私の実践でよければ、校内研や研究会で実践した指導案やそれに関わる資料を差し上げます。また、体育の研究授業や日常の体育でお困りのことがあれば、質問・相談、大歓迎です。体育の話は大好きなので、いつでもコメント欄へどうぞ!

それでは、また!

にほんブログ村

コメント